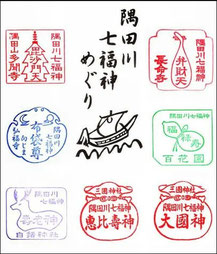

暮らしにくい世相であればなおのこと、たとえ太平の世の中であっても、

福の神を崇め、いっそう豊かに、心楽しく生活できるよう祈念することは、古くから人びとの間に持ち伝えられている心情です。

ことに恵比寿、大黒(國)神、布袋尊、弁財天、福禄寿、寿老人(神)、

毘沙門天と七体の神仏聖人が組み合わされ、七福神として瑞祥の象徴と

なったのは、室町時代以降であります。

そして、当隅田川七福神めぐりのように、新春、その年の幸福を願って七福神を巡拝する信仰行事の形ができあがったのは、町人文化が深く社会に根を降ろした江戸時代の終わり頃になってからで、舞台もこの江戸でした。

多聞寺 毘沙門天

「阿弥陀如来」「子育て地蔵」「平和観音像」「狸塚」「六地蔵尊」などなど境内でも見どが、

こちらは化け狸、立ち寄った墨田の多聞寺の狸塚、大入道や毒蛇に化けて村人を困らせた化け狸が、

多聞寺の毘沙門天の仏罰で死んだので塚を築いて埋めたとの寺伝、

昔、この辺りは大きな池があり、樹、雑草が生い茂って狸や狐たちの住処になっていました。

地元の人たちは狸や狐のいたずらに悩まされていたのです。

そこで多聞寺の和尚さんがお堂を建て、妖怪狸たちの追い出しに乗り出しました。

大きな松の木を切り倒し、穴をふさいで問題にの池を埋めたててしまいました。

すると大地がうなって空からは土が降ってきました。

妖怪狸がいたずらをしてきたのです。

和尚さんが毘沙門天に祈り続けると、大入道が現れ、和尚さんに向かって「さっさと出ていけ!」と脅してきました。

これまた狸のいたずらです、毘沙門天にお仕えされている童子さまが現れて、大入道を退治され、

見事狸を追い出すことに成功したのです、次の日、多聞寺の庭には2匹の大狸が死んでいました、

和尚さんは、この狸を亡骸を切り倒した木の下に埋めて、塚をお作りになって狸の供養をされたそうです。

白鬚神社(寿老新か)

猿田彦大神(さるたひこおおかみ)をお祀りした由緒ある神社。

墨田区の文化財でもあります。

正しい方位を示されるお導きの神様、国土の神様として親しまれています。

長命寺・弁財天

徳川家光が長命寺の近くを通りかかったとき、腹痛を訴えられ、長命寺の境内の井戸水を薬と一緒に飲んだところ、痛みがウソのように治まったというエピソードがあります。

長命寺と名づけたのは家光で、今でも「長命水石文」と井戸も残っています。

健康長寿のご利益を求めて通常でも参拝者の多い場所です。

向島百花園 福禄寿

福禄寿は七福神の1人であり長寿の神様です。

七福神には同じ長寿の神様として、寿老人が存在しています。

福禄寿は仙人がモチーフになっており、長い頭と長い顎髭(あごひげ)大きな耳たぶが特徴です。

左手には宝珠、右手には巻物をくくりつけた杖を持つ姿をしているのが特徴的で、招徳人望の神様として信仰されています。

中国発祥の神様で、南極老人星の化身として中国の村や街に住んでいたと言い伝えられています。

そこから日本に伝わり、七福神として非常に有名な神様になりました。

弘福寺・布袋尊

境内には「咳の爺婆尊」と言って、風邪予防で有名な石像があります。

口の中の病は爺に、咳の病は婆に病気が治るようにとお願いするのです。

回復したときには、煎り豆と番茶を添えてお礼参りに来る風習があります。

参拝のお土産として「咳止め飴」も販売されています。

三囲神社(恵比寿神・大国神)

三越ゆかりの神社、2009年に閉店した三越池袋店のライオンの像が見られます。

自分の体の改善したいところと同じところを触れると良くなるのだとか。

北斎漫画にも登場する三方鳥居が有名です。